责任编辑: shulida.com

今年夏季,我再访意大利东部小城拉文纳的音乐节(Ravenna Festival)。第二天吃早餐时,正盯着小庭院里在蓝天下摇曳的芭蕉树发呆,注意到邻座一桌的英音英文:几位同龄模样的男女,套着吊带裙、短裤,踩着凉鞋,边赞叹意大利这美妙的天气,边商量着准备到海边去。

晚上,我走进拉文纳其中一座“世界遗产”古建圣维塔大教堂内,听英国新一代早期声乐团体Marian Consort(玛丽安合唱团),演出文艺复兴时期的欧菲混血作曲家维森特•卢西塔诺(Vicente Lusitano)鲜为人知的作品。一个小时后从壮丽的大教堂离开,回到饭店桌椅摆出街道的烟火气周六夜。这时迎面走来几位黑衣男女,同伴一下认了出来:“看,玛丽安合唱团的歌手们,昨天早餐厅里的邻桌。”

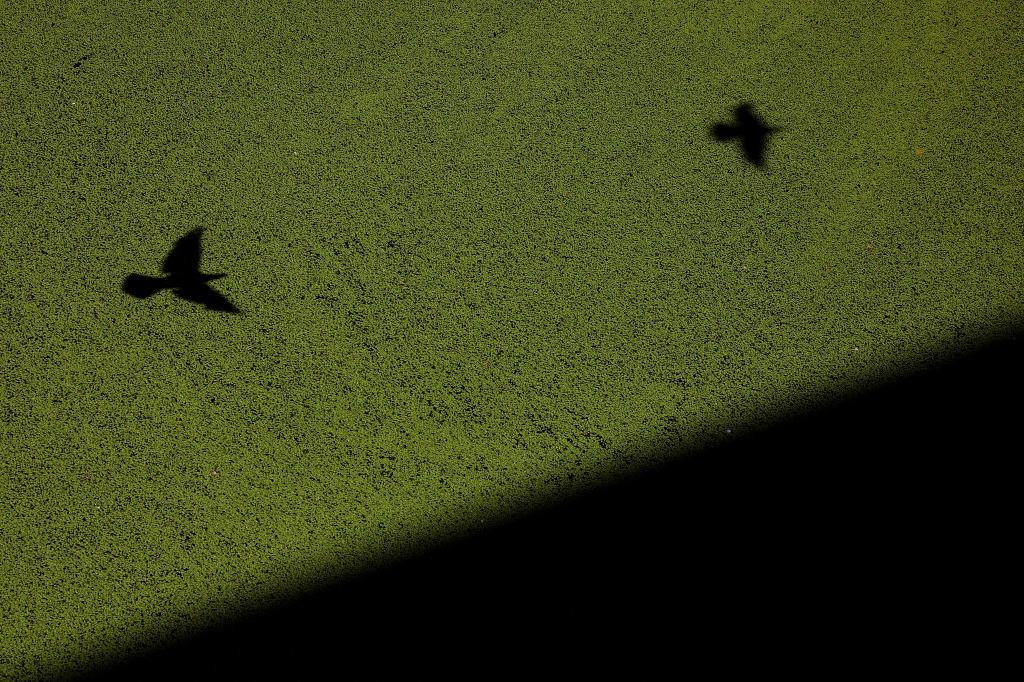

在圣维塔大教堂,观众等待“玛丽安合唱团”的演出 。摄影:张璐诗

在圣维塔大教堂,观众等待“玛丽安合唱团”的演出 。摄影:张璐诗 翌日早饭时间,又见合唱团的成员,略带匆忙地用完蜂蜜酸奶和佛卡夏面包,挂上演职员的胸卡和行李就出门了。经过昨晚的圣维塔大教堂洗礼后,今晨玛丽安合唱团来到又一个拉文纳的“世界遗产”所在地:七百年前曾举行过但丁葬礼的圣弗朗切斯科教堂。碰巧是一个周日,他们来参与当日的礼拜弥撒。但丁的陵墓就挨着教堂边上,那里也是两条小街的交叉口。教堂前有个小广场和咖啡馆,跑动的小孩,有时出现的咖啡馆歌手。《神曲》意象似乎在这里呈现出世俗的一面。

想来有意思,同是住在伦敦,台上的声乐团与台下的我们,却在意大利这座东部小城相见。

拉文纳的城中心,十分钟就能逛遍。但就是这么一座小城,却有八座古建筑见于“世界遗产”名列。30多年以来,众位大腕如已故指挥家小克莱伯、索尔蒂、阿巴多,以及作曲家皮埃尔•布列兹等,都曾到此演出。今年则有另两位当代大师:英国指挥家西蒙•拉特与俄裔奥地利指挥家基里尔•佩特连科的来访。乐界翘楚登台,乐迷固然高兴。

伴着砸到体育场房顶上的倾盆大雨声,聆听基里尔热情又纯真地指演布鲁克纳《第五交响曲》,这样独特的经历也非完美的大都市音乐厅能够媲美。不过,在拉文纳看过几届音乐节之后,我发现,拉文纳以国际时局为布景板,藉音乐节去呈现一种有气概的叙事,才是其最有启示意义之处。至于像我们与玛丽安合唱团各位的异地相逢,则是音乐一贯擅于连结人类的奇妙气场。小城之中,这种特质更易显山露水。

在地理位置上,拉文纳东临亚得里亚海,海的另一边,是历史上纷争不断的巴尔干半岛。1997年,波黑硝烟未尽,拉文纳音乐节收到了数位幸存于战火的萨拉热窝爱乐乐团成员之邀,对方恳切表达“不愿意被孤立”。意大利指挥大师穆蒂(Riccardo Muti)带着贝多芬的《英雄交响曲》过海去,音乐会结束后,波黑著名作家兹拉特科•迪兹达列维奇(Zlatko Dizdarevic)写下感言:“自从悲剧发生以来,我们第一次真切感到世界的希望在于无国界的文化,在于提升我们的精神……恢复尊严比重建房屋来得更有意义。”

同内容的音乐会在带去萨拉热窝之前,先在拉文纳上演。这就是拉文纳音乐节的“友谊之路”(Roads of Friendship)音乐计划,并从此成为每年音乐节的固定节目。

1997年波黑硝烟未尽时,在萨拉热窝举办的音乐会。摄影:Maurizio Montanari

1997年波黑硝烟未尽时,在萨拉热窝举办的音乐会。摄影:Maurizio Montanari 每一年,音乐节会选择一个遭受过战争创伤或种族纷争的“伤痕城市”,邀请对方城市的一个乐团与穆蒂的意大利乐团一同,在当地演一场,然后到拉文纳再演一场。从1997年的萨拉热窝开始,穆蒂曾率团去过1999年的耶路撒冷、2002年纽约的“911”遗址等地演出。2004年,穆蒂为该项目创立了路易吉•凯鲁比尼青年管弦乐团( Luigi Cherubini Youth Orchestra,在意大利文里是Orchestra Giovanile Luigi Cherubini),并率团到过德黑兰、大马士革和叙利亚各地。

疫情停办两届后的“友谊之路”音乐会,选择了法国的卢尔德和意大利的洛雷托这两处朝圣者心目中的圣地。音乐节总监之一安哲罗(Angelo Nicastro)曾对我说,疫情两年,加上欧洲正在打一场热战,选择的这两处“圣地”,是象征人类能够走到一起的地方。

去年,拉文纳音乐节则以意大利作家卡尔维诺诞辰百年作为契机,将音乐节主题定为“看不见的城市”,突出两座共享罗马历史和考古遗产的城市:被维苏威火山灰埋没的庞贝,和约旦北部被沙漠掩埋的古城杰拉什。

“友谊之路”去年在约旦登台。摄影:Zani Casadio

“友谊之路”去年在约旦登台。摄影:Zani Casadio 在约旦,来自意大利的乐手们与约旦音乐家们共同演绎格鲁克《奥菲欧与尤丽狄茜》的片段、贝利尼《诺尔玛》中的咏叹调,以及勃拉姆斯的《命运之歌》。这些西方古典曲目与根植于中东的音乐片段结合,由叙利亚艺术家以及约旦歌手共同演绎。

《命运之歌》以荷尔德林的诗为蓝本创作,诗中充满对人类命运、人神关系以及死亡之谜的冥想,同一首作品曾在1997年的萨拉热窝音乐会上演出。没有答案的提问也在格鲁克的歌剧《奥菲欧与尤丽狄茜》中化为音符,主角跨越生死界限,试图将挚爱带回人间。勃拉姆斯作品结尾的光辉传递了一种救赎和希望,叙利亚和约旦艺术家的表演中也交织着阴影与光明、狂喜与祈祷。传统阿拉伯歌曲《当她开始美妙歌唱》(Lamma Bada Yatathanna)是对心爱之人的沉思,黎巴嫩一对兄弟创作的《给我讲讲我心爱的故乡》《Ehkeeli Aan Baladi》表达了对故土的热爱。作曲家迪玛•奥尔修将古老叙利亚诗歌《那些被遗忘在幼发拉底河岸边的人》谱成曲,该诗在幼发拉底河与底格里斯河之间的杰济拉地区以口头形式流传,旨在揭示叙利亚北部一个边缘化地区,特别是代尔祖尔市的历史和集体意识。

今年的“友谊之路”回到地中海,拉文纳音乐节如此描述今年的主题:“有一个地方既概括了地中海绝望穿越的悲剧,又蕴含着希望:那就是小岛兰佩杜萨(Lampedusa)。疲惫不堪的移民在这里登陆,踏上欧洲的第一片土地……在这里,友谊的旅程不可避免地结束了:就在年轻的萨米娅(和许多其他人)遇难的海水旁。因此,在卡瓦自然剧场的冥想和近乎祈祷的空间中,面对从沉船中打捞出来、如今成为所有试图每天跨海者象征和警示的船只,声音和乐器将在海浪声中回响。希望有一天,这些海浪能成为连接的桥梁,而不是隔离的鸿沟。”

关于“友谊之路”的系列音乐会,我在抵达拉文纳的第一晚,与音乐节的工作人员在餐桌上深聊良久。“意大利人一提到兰佩杜萨岛,就会联想难民危机”,在音乐节工作多年的安娜告诉我,这个位于马耳他和突尼斯之间的小岛,因其靠近非洲北部海岸,自上世纪九十年代开始,就成为许多非洲移民和难民试图进入欧洲的门廊。

小岛就像意大利人的一面自省之镜,映照着欧洲与非洲之间移民流动的复杂性和人道主义挑战。兰佩杜萨岛的移民和难民问题是欧盟移民政策争议的一部分。意大利和欧盟试图通过不同的政策和协调来应对这一挑战,包括分担抵达者的安置和增强边境控制。事实是,移民问题错综复杂,至今没有一个国家找到完美的解决方案。

“战争场景、大规模流离失所、移民、苦难和死亡已经成为每日新闻。这是我们正在习以为常的邪恶”,“友谊之路”在官网上如此描述音乐节对于现代世界苦难的关注,拉文纳音乐节希望通过音乐这一国际通用的语言“搭桥”:“这座桥虽然纤细,却很必要,它将如今充满死亡的地中海两岸连接在一起。”在乔万尼•索利玛(Giovanni Sollima)《圣母悼歌》结合古老和现代语言的戏剧性氛围中,不知乐手和观众有否感知到“爱的温柔和撕心裂肺的拥抱”。

相对于现实,餐桌上的讨论自然是无力的。但一个音乐节努力要去亲近苦难现实的意义何在,却使我思考良久。柏拉图在《理想国》中勾勒了理想城市的轮廓,这是一种由哲学原则指导的国家乌托邦;音乐在公民教育中占据核心地位,通过美培养心灵。在约旦时,“友谊之路”还探访了全球规模最大的难民营:一处位于叙利亚边境的无人之境。十年前在联合国难民署和约旦政府的支持下,那里已经扩展成为一个城市规模的营地,今天这里居住着将近七十万来自叙利亚、伊拉克和巴勒斯坦的人。拉文纳音乐节的凯鲁比尼青年管弦乐团走访了这个扎阿塔里难民营,与叙利亚侨民艺术家、凯鲁比尼乐团音乐家以及营地居民共同进行音乐活动,并赠送新乐器。

一场音乐会只是一晚的特别事件而已,转瞬即逝,并没有从实质上改善移民群体的际遇。但漫长的灰暗期当中这偶然的星火,有可能埋下种子,改变某些人生的未来,这样的“桥梁”,往消极处说也是聊胜于无。

赠送乐器也许是最有实际落点的举动,学音乐的人从此拥有了基本生存之外的精神载体和自我表达途径。“对话的邀请”是一种泛泛然的叙述,带着一种“会议腔”。不过当一个没有政治实能的音乐节,在约旦地方政府希望聚焦正面外宣、转移外界对移民危机关注的阻力下,仍然想方设法进到位于叙利亚边境的大规模扎阿塔里难民营里,邀请营地居民一同演出,谁又能说这不存在启示的力量呢。

文章编辑: shulida.com